Psychotherapie: Welche Therapieformen gibt es? Welche passen zu mir als TherapeutIn?

In der Psychotherapie gibt es viele Ansätze. Von der Psychoanalyse bis zur Verhaltenstherapie. Doch welche Methode passt zu Dir als TherapeutIn? Wir stellen sechs Therapieformen vor, erklären ihre Unterschiede und zeigen, welche Rolle Du als TherapeutIn dabei einnimmst.

© by Freepik

In der Psychotherapie gibt es mehrere Methoden und Therapieformen. Die Frage ist: Welche davon soll ich als PsychotherapeutIn anbieten? Wir stellen 6 Ansätze vor, die in der Therapie möglich sind und erläutern auch, welche Rolle Dir als TherapeutIn dabei zukommt.

Psychotherapie: Definition und Ziele

Psychotherapie bedeutet „Behandlung der Seele“. Das Ziel ist es also, seelische Belastungen und psychische Krankheiten bzw. Störungen zu behandeln. Du als Therapeut oder Therapeutin hilfst Deinen Patienten und Patientinnen auf dem Weg zur Besserung.

Psychische Krankheiten bzw. Störungen, die in den Sitzungen behandelt werden können, sind:

- Depressionen

- Burn-out

- Angststörungen

- Zwänge

- Bipolare Störung

- Essstörungen

- Belastungsstörung

- Psychose

- Schizophrenie

- Trauma

- Suchterkrankungen (entstehen oft durch psychische Probleme)

- usw.

6 konkrete Therapieformen in der Psychotherapie

Es gibt sehr viele verschiedene Therapieformen, die Du als Psychotherapeut oder Psychotherapeutin anwenden kannst. Sechs Formen und Methoden wollen wir genauer vorstellen:

1. Psychoanalyse/Analytische Psychotherapie

Sigmund Freud. Das ist wohl der Name, der vielen zu dieser Therapieform als Erstes in den Sinn kommt. Und das ist auch kein Wunder, denn er hat sie begründet.

Das zweite ist wohl, dass man als PatientIn auf einer Couch liegt und über alles berichtet, was einen belastet. Das ist auch gar nicht so falsch. Denn die TherapeutInnen nehmen hier tatsächlich eher eine zurückhaltende und neutrale Rolle ein. Und die PatientInnen liegen meist wirklich auf einem Sofa, sodass sie beim Berichten ihre PsychotherapeutInnen nicht sehen.

Was im Fokus steht, ist das Unbewusste. Konflikte und Gefühle, die verdrängt wurden, sollen zunächst aufgedeckt werden, um sie dann zu bearbeiten. Die Kindheit ist hier sehr wichtig. Da das meistens einiges an Zeit in Anspruch nimmt, ist diese Therapieform auf eine längere Dauer angelegt – idealerweise mit mehreren Sitzungen pro Woche. Übrigens: Bei der Psychoanalyse handelt es sich um die älteste Therapieform.

Psychoanalyse auf einen Blick

- Ansatz: Psychische Probleme stammen von verdrängten Gefühlen & Konflikten

- Ziel: weitreichende Veränderungen, Aufarbeitung vergangener Erfahrungen

- Rolle der TherapeutInnen: eher passiv, kein Sichtkontakt zu den PatientInnen

- Dauer: Langzeittherapie, bis zu 300 Therapiesitzungen, mehrere Sitzungen/Woche

- Kosten: werden in Österreich in der Regel nicht von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt (ggf. ist aber ein Kostenzuschuss möglich. Bei Vertragspartnern der Krankenkasse & beim Erfüllen aller Voraussetzungen werden die Kosten übernommen, die Wartezeiten sind jedoch lang)

2. Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie

Diese Therapie könnte man als die große Schwester der Psychoanalyse bezeichnen, da sie eine Weiterentwicklung ebendieser ist. Auch hier ist der Ansatz, dass Probleme der Gegenwart auf unterbewussten Konflikten der Vergangenheit beruhen. Sie werden als Ursache für aktuelle psychische Erkrankungen und Störungen gesehen.

Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie hat jedoch auch einige Unterschiede zur Psychoanalyse. Sie:

- konzentriert sich auf einen konkreten Konflikt. Daher werden konkrete Ziele gesetzt.

- dauert nicht so lange. Sitzungen finden in der Regel 1x/Woche statt.

- fokussiert sich auf die Gegenwart. Das Denken und Fühlen im Hier und Jetzt soll durch unterschiedliche Methoden verbessert werden, die Aufarbeitung der Vergangenheit ist eher zweitrangig. Es geht darum, Ressourcen nutzbar zu machen, um aktuelle Probleme bewältigen zu können.

Ein weiterer Unterschied ist, dass Du als Therapeut bzw. Therapeutin aktiver wirst. Du unterstützt dabei, Situationen zu bewerten und gibst Ratschläge. Außerdem sitzt Du Deinen Patienten und Patientinnen gegenüber und hast direkten Blickkontakt.

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie auf einen Blick

- Ansatz: Psychische Probleme stammen von verdrängten Gefühlen & Konflikten

- Ziel: wird konkret gesetzt und eingegrenzt, Gegenwart soll verbessert werden

- Rolle der TherapeutInnen: aktiver als in der Psychoanalyse, Sichtkontakt zu PatientInnen

- Dauer: kürzer als die Psychoanalyse, ca. 100 Sitzungen insgesamt, Sitzungen 1x/Woche

- Kosten: werden in Österreich in der Regel nicht von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt (ggf. ist aber ein Kostenzuschuss möglich. Bei Vertragspartnern der Krankenkasse & beim Erfüllen aller Voraussetzungen werden die Kosten übernommen, die Wartezeiten sind jedoch lang)

3. Kognitive Verhaltenstherapie

Die (kognitive) Verhaltenstherapie hat den Ansatz, dass psychische Erkrankungen und das Verhalten in der Gegenwart (Handlungen, aber auch das Denken und Fühlen) durch negative Lernerfahrungen entstehen.

Ursache sind also keine verdrängten Emotionen, sondern erlernte Verhaltens- und Gedankenmuster. Da sie erlernt sind, geht man davon aus, dass man sie mithilfe der Verhaltenstherapie entweder verändern oder sogar wieder ganz verlernen kann.

Es geht nicht so sehr darum, über die Vergangenheit zu sprechen, sondern eher, die erlernten Muster in der Gegenwart zu verändern.

Als Psychotherapeut oder Psychotherapeutin hast Du eine aktive Rolle, stellst Fragen und unterstützt Deine Patienten und Patientinnen dabei, Lösungen zu finden sowie neue Verhaltensmuster zu erlernen.

Die Sitzungen finden meist 1x/Woche statt. Ergebnisse werden oft schon nach kurzer Zeit deutlich, daher benötigt diese Therapieform – im Vergleich zu anderen Sitzungen – weniger lange. Die kurze Dauer kommt auch daher, dass die Übungen nicht nur in den Therapiesitzungen, sondern auch von den PatientInnen im Alltag durchgeführt werden. Bei diesen Übungen handelt es sich in der Regel sowohl um solche, die aktiv umgesetzt werden müssen, als auch um mentales Training.

Deine Patienten und Patientinnen müssen also zur aktiven Mitarbeit bereit sein. Damit ist die Verhaltenstherapie eine Art Verfahren zur Selbsthilfe.

Verhaltenstherapie auf einen Blick

- Ansatz: Probleme entstehen durch schlechte Lernerfahrungen, Basis für die Verhaltenstherapie ist die Lerntheorie (besagt, dass psychische Probleme und Störungen durch falsches Erlernen kommen)

- Ziel: schlechte Lernerfahrungen wieder verlernen und durch gesunde, hilfreiche, positive, produktive Verhaltens- und Denkmuster ersetzen

- Rolle der TherapeutInnen: aktive Hilfestellung, Sichtkontakt zu PatientInnen

- Dauer: relativ kurz, Sitzungen 1/Woche

- Kosten: werden in Österreich in der Regel nicht von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt (ggf. ist aber ein Kostenzuschuss möglich. Bei Vertragspartnern der Krankenkasse & beim Erfüllen aller Voraussetzungen werden die Kosten übernommen, die Wartezeiten sind jedoch lang)

4. Systemische Therapie / Systemische Familientherapie

Wie der Name schon andeutet, geht es hier um das gesamte System. Im Fokus steht die Einzelperson, aber auch ihre sozialen Gruppen, zB die Familie, der Freundeskreis, das Arbeitsumfeld. In der Systemischen Therapie / Systemischen Familientherapie geht man davon aus, dass alles zusammenhängt: das Empfinden der Einzelperson, ihr sozialer Kontext und die daraus resultierenden Auswirkungen.

Die psychischen Probleme der PatientInnen werden hauptsächlich auf Störungen im System zurückgeführt. Daher setzt man sich in der Systemischen Therapie auch mit diesem System und den Beziehungen des Systems zur belasteten Person auseinander. Zum Beispiel, indem man mithilfe von Gegenständen oder Figuren das soziale Umfeld darstellt und dadurch Einblicke und Lösungswege herausarbeitet (“systemische Aufstellung”).

Gegebenenfalls können auch echte Personen (zB andere Familienmitglieder) an manchen Sitzungen teilnehmen. Die Sitzungen finden meist 1x/Woche statt, die Gesamtdauer ist im Vergleich zu anderen Therapieformen auch relativ kurz.

Systemische Therapie auf einen Blick

- Ansatz: Störungen im sozialen System & den Beziehungen darin führt zu Problemen bei Einzelpersonen

- Ziel: durch die systemische Aufstellung Lösungen finden & Probleme lösen

- Rolle der TherapeutInnen: aktiv, Sichtkontakt zu PatientInnen

- Dauer: relativ kurz, in der Regel bis zu 48 Sitzungen insgesamt, Sitzungen 1/Woche

- Kosten: werden in Österreich in der Regel nicht von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt (ggf. ist aber ein Kostenzuschuss möglich. Bei Vertragspartnern der Krankenkasse & beim Erfüllen aller Voraussetzungen werden die Kosten übernommen, die Wartezeiten sind jedoch lang)

5. Gesprächspsychotherapie/Klientenzentrierte Psychotherapie

Bei dieser Therapieform versetzt Du Dich als Therapeut bzw. Therapeutin in die Gefühle Deiner Patienten und Patientinnen hinein und gibst Rückmeldungen. Diese müssen wertfrei sein. Du gibst keine Richtungen vor, die PatientInnen entscheiden selbst über Gesprächsthemen.

Der Gedanke ist hier, dass PatientInnen dadurch lernen, sich selbst, ihr Handeln und Fühlen zu verstehen und letztendlich zu akzeptieren. Im Mittelpunkt stehen also mehr die Person sowie die persönliche Weiterentwicklung und Akzeptanz, als das abgegrenzte Problem oder die 100%ige Lösung.

Es wird davon ausgegangen, dass innere Spannungen, ein unklares Selbstbild und widersprüchliche Motivationen zu psychischen Problemen führen.

Gesprächspsychotherapie auf einen Blick

- Ansatz: Probleme entstehen durch innere Spannungen und ein unklares Selbstbild

- Ziel: PatientInnen zur Weiterentwicklung, Selbstakzeptanz und Selbstheilung anregen

- Rolle der TherapeutInnen: schaffen einen wertfreien Raum

- Dauer: ca. 60-100 Sitzungen

- Kosten: werden in Österreich in der Regel nicht von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt (ggf. ist aber ein Kostenzuschuss möglich. Bei Vertragspartnern der Krankenkasse & beim Erfüllen aller Voraussetzungen werden die Kosten übernommen, die Wartezeiten sind jedoch lang)

6. Psychodrama

Das Psychodrama ist eine weitere Methode in der Psychotherapie und der systemischen Aufstellung sehr ähnlich. Hier werden die Konflikte wie auf einer Bühne inszeniert, nachgestellt und durchgespielt. Das kann zum Beispiel in einer Gruppentherapie stattfinden, aber auch in Einzelsitzungen.

Dadurch sollen dramatische Lebenserfahrungen untersucht und ggf. kreativ verändert werden. So sollen die PatientInnen neue Lösungswege finden. Du als Psychotherapeut bzw. Psychotherapeutin brauchst viel Empathie und am besten eine gesonderte Ausbildung.

Gesprächspsychotherapie auf einen Blick

- Ansatz: Konflikte sollen nachgestellt werden

- Ziel: neue Lösungswege aufzeigen

- Rolle der TherapeutInnen: aktiv

- Dauer: variiert stark

- Kosten: werden in Österreich in der Regel nicht von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt (ggf. ist aber ein Kostenzuschuss möglich. Bei Vertragspartnern der Krankenkasse & beim Erfüllen aller Voraussetzungen werden die Kosten übernommen, die Wartezeiten sind jedoch lang)

Halte ich die Psychotherapie-Therapieformen allein oder in der Gruppe ab?

Ob Du als Therapeut bzw. TherapeutIn Deinen Patienten und Patientinnen zu einer Einzel- oder Gruppentherapie rätst, ist von der jeweiligen psychischen Erkrankung und der Intensität der Belastung abhängig. Es können auch beide Therapieformen kombiniert werden.

Eine Psychotherapie in der Gruppe (3 – max. 9 Personen) ist besonders bei folgenden Erkrankungen und Störungen sehr wirksam:

- Depressionen

- Suchterkrankungen

- Essstörungen

- Angststörungen

- Zwangsstörungen

- Persönlichkeitsstörungen

Eine Therapie in der Gruppe hat auch das Ziel, den PatientInnen zu zeigen, dass sie mit ihrem Denken und Fühlen nicht allein sind. Das hilft vielen Betroffenen bereits.

Ambulante, stationäre oder teilstationäre Therapie – was brauchen meine PatientInnen?

Wann welcher Therapieort sinnvoll ist, hängt von der Stärke der Belastung ab.

- Ambulant: PatientInnen kommen zu Dir in die Praxis.

Optimal, wenn PatientInnen den Alltag noch größtenteils bewältigen können. Sie können das Gelernte direkt im Alltag umsetzen. - Teilstationär: Therapie in Tageskliniken.

Nachts gehen PatientInnen wieder nach Hause. - Stationär: PatientInnen sind rund um die Uhr in einer Einrichtung/Klinik.

Diese Form der Betreuung ist sehr intensiv. Sie können sich dadurch komplett aus ihrem Umfeld herausnehmen und es werden diverse Therapieformen angeboten. Jedoch können sie in alte Muster zurückfallen, sobald sie die Klinik verlassen.

Wenn Du das Gefühl hast, dass Deinen PatientInnen eine ambulante Therapie nicht gerecht wird, solltest Du sie auf jeden Fall über die Möglichkeit einer stationären oder teilstationären Therapie aufklären. Gib ihnen am besten direkt auch konkrete Adressen, an die sie sich wenden können.

Psychisch krank oder gesund?

Was unterscheidet nun psychische Gesundheit von dem Zustand einer psychischen Erkrankung?

Psychische Gesundheit bedeutet:

- mit Stress gesund umgehen zu können

- sich wohlzufühlen (seelisch und geistig)

- das volle Potenzial ausschöpfen zu können

Doch das ist nicht immer für alle möglich. Diese Gesundheit kann schnell aus den Fugen geraten, wenn:

- es zu Stress kommt (beruflich und privat)

- es Streit oder Konflikte mit engen Bezugspersonen gibt

- man länger nicht richtig schlafen kann

- man selbst oder enge Bezugspersonen Krankheiten haben

- es einen Todesfall im nahen Umfeld gibt

Angst, Anspannung, Verzweiflung, Rastlosigkeit und Traurigkeit sind in solchen Fällen normal und nicht direkt ein Anlass für eine Psychotherapie. Wenn diese Gefühlszustände jedoch sehr lange andauern oder so stark werden, dass der Alltag nicht mehr bewältigt werden kann oder die Lebensqualität leidet, ist eine Therapie sehr zu empfehlen.

Welche Therapieform der Psychotherapie will ich anbieten?

Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder Systemische Therapie – was willst Du anbieten? Welche dieser Formen für Dich passt, musst Du natürlich selbst entscheiden.

Anhand der hier genannten Vorgehensweisen und Verfahren der einzelnen Therapieformen hast Du vielleicht schon eine Idee, in welche Richtung Du gehen möchtest.

Wichtig: Mache auf allen Kommunikationskanälen genau deutlich, welche konkrete Therapieform Du anbietest, welche Verfahren und Methoden Du nutzt und auf welche Erkrankungen und Störungen Du spezialisiert bist.

So wissen potenzielle PatientInnen sofort, ob Du ein geeigneter Psychotherapeut bzw. eine geeignete Psychotherapeutin für sie bist.

Was muss ich als TherapeutIn beachten?

Die Kosten der Therapie sind ein wichtiger Punkt für PatientInnen. Arbeitest Du als Therapeut bzw. Therapeutin mit einer Krankenkasse zusammen, solltest Du genau erklären können, wann welche Kosten von der Kasse übernommen werden und was PatientInnen selbst zu bezahlen haben. Verweise Deine PatientInnen auch gerne noch einmal an die Krankenkasse.

Außerdem solltest Du Deinen PatientInnen gleich zu Beginn sagen, dass die ersten Sitzungen auch dazu dienen, sich gegenseitig kennenzulernen. Vermittle Deinen PatientInnen, dass sie nicht bei Dir bleiben müssen, wenn sie sich unwohl fühlen oder das Gefühl haben, dass ihr nicht zusammenpasst. Das schafft ein Gefühl von Sicherheit und nimmt ihnen den Druck.

Wichtig ist auch, dass Du keine unrealistischen Hoffnungen weckst. Sprich ganz offen darüber, dass eine Therapie nicht für jede und jeden funktioniert. Oder dass eine Psychotherapie nicht zwangsläufig jede verschüttete Erinnerung wieder hervorholt oder jeden Streit in der Vergangenheit klärt. Vielmehr versuchst Du, die Betroffenen mit unterschiedlichen Methoden und Verfahren zu Erkenntnissen und daraus resultierend zu möglichen Lösungen zu bringen. Dass das aber auch funktioniert, ist letztendlich aber nie 100%ig sicher.

Ein weiterer Punkt ist, dass Du die Handlungen oder Gedankenwelten Deiner PatientInnen nicht beurteilst. Denn auch subtile Bewertungen können schon dazu führen, dass sich PatientInnen nicht mehr wohlfühlen und sich in der Psychotherapie nicht mehr öffnen.

Was erleichtert mir den Alltag als TherapeutIn?

PsychotherapeutInnen sind nicht nur HelferInnen in der Not, sondern auch UnternehmerInnen.

Sie müssen eine Praxis managen, Termine koordinieren, Abrechnungen machen, dürfen Daten nur DSGVO-konform erheben und müssen Verwaltungsaufgaben erledigen. Um Dir den Alltag in Bezug auf diese Punkte so einfach wie möglich zu machen, brauchst Du eine effiziente Software, die Dich unterstützt.

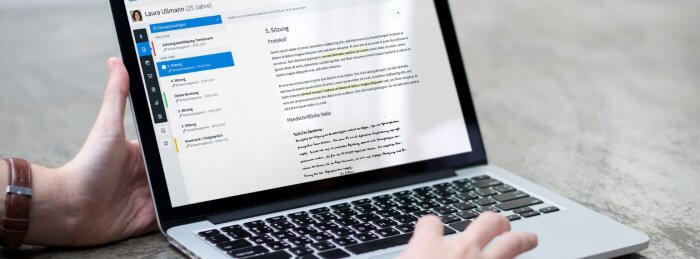

Daher möchten wir Dir unsere Praxis-Software appointmed vorstellen. Mit dieser kannst Du alle genannten Aufgaben bequem in einem Tool erledigen – und noch viel mehr! Zum Beispiel kannst Du mit appointmed:

- Termine unkompliziert verwalten

- Patientenakten mit Notizen zu den Sitzungen, Verfahren, Methoden und Erfolgen anlegen

- Terminerinnerungen verschicken

- Honorarnoten erstellen und sicher versenden

- und sogar Videosprechstunden anbieten

Testen die appointmed Praxis-Software 14 Tage kostenlos und unverbindlich!

Überzeuge Dich 2 Wochen lang kostenlos und unverbindlich von allen Funktionen von appointmed. Unser Support Team hilft Dir bei allen Fragen schnell und unkompliziert weiter.Das klingt super, ich möchte appointmed testen!

AutorIn Info